In Almaty, an der Kreuzung der Prospekte Al-Farabi und Nazarbayev, wurde das Museum für zeitgenössische Kunst — das Almaty Museum of Arts — eröffnet. Gegründet wurde es vom Unternehmer und Mäzen Nurlan Smagulov. Dieses Ereignis markiert ein neues Kapitel im kulturellen Leben nicht nur der südkasachischen Metropole, sondern der gesamten Region. Warum das wichtig ist, wie die Idee eines solchen Museums entstand und welche Werke dort gezeigt werden, darüber sprach Fergana mit der Kunsthistorikerin Valeria Ibraeva.

— Gab es zuvor ähnliche Museen in Kasachstan oder anderen Ländern Zentralasiens?

— Museen für zeitgenössische Kunst gab es in Zentralasien bis zum Ereignis vom 9. September (als das neue Museum in Almaty bei einer „Vorbesichtigung“ für Beamte und Journalisten vorgestellt wurde – Anm. d. Red.) nicht. Darüber hinaus gab es zu Sowjetzeiten auf dem riesigen Territorium Kasachstans nur sieben Museen für bildende Kunst. Mit der Unabhängigkeit kamen zwei weitere hinzu – staatliche Gemäldegalerien, die sich zu Museen „weiterentwickelten“. Dort wurde historische Malerei ausgestellt, von 1934 bis hin zur Gegenwart, allerdings ohne den Beigeschmack von contemporary art.

Der wesentliche Unterschied eines Museums für zeitgenössische Kunst gegenüber einem klassischen Museum besteht darin, dass es Kunst aus den letzten drei Jahrzehnten ausstellt, dokumentiert und erforscht – Kunst, die auf das Leben um uns herum reagiert. Wie wir wissen, schuf die sozialrealistische Kunst eine illusionäre Welt, während der Wert der zeitgenössischen Kunst darin liegt, das reale Leben mit all seinen Vorzügen und Schwächen zu untersuchen.

— Wie viel Zeit verging von der Entstehung der Idee bis zur Eröffnung des Museums?

— Im Prinzip ist es bei jedem Sammler gleich – von Tretjakow bis Guggenheim: Zuerst sammelt man Werke, bewahrt sie zu Hause auf, erfreut sich daran. Dann wächst die Sammlung, und der natürliche nächste Schritt für einen solchen Sammler ist der Wunsch, ein Museum dafür zu bauen. Die meisten Museen, etwa auch der Louvre, sind aus Privatsammlungen hervorgegangen.

Ich denke, Nurlan Smagulov hatte diese Idee schon lange, vielleicht vor 20 Jahren. Der Grundstein für das Museum wurde dann 2021 gelegt. Einen Teil der Werke kaufte Nurlan von dem kasachischen Sammler Jurij Alexejewitsch Koschkin, der ebenfalls von einem Museum träumte und dafür sogar ein Gebäude anmietete. Aber damals, in den 1990er-Jahren, gab es weder die Ausstattung noch eine große Idee – er hängte einfach die Bilder auf und sagte, das sei ein Museum.

Heute geschieht das alles auf einem völlig anderen Niveau. Das Museumsgebäude wurde speziell für die Präsentation zeitgenössischer Kunst gebaut. Seine Funktionen unterscheiden sich von denen eines klassischen Museums, denn hier gibt es viele technische Herausforderungen, insbesondere bei der komplexen Aufbewahrung. All dies wurde sehr professionell umgesetzt – auf dem Niveau des internationalen Museumsmanagements.

— Welche Werke sind dort zu sehen, welche würden Sie hervorheben, und welche Idee verbindet die Ausstellung?

— Zunächst einmal sind es riesige Säle mit Klassikern der zeitgenössischen Kunst wie Yayoi Kusama, Anselm Kiefer und Bill Viola, deren Werke in Museen auf der ganzen Welt gezeigt werden.

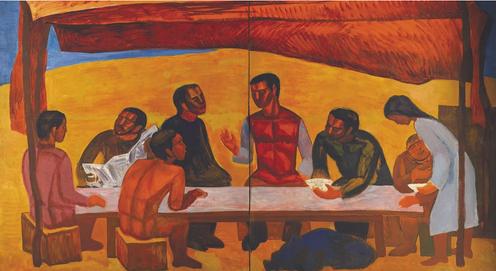

Der Abschnitt Kasachstan umfasst zwei Ausstellungen. Eine davon trägt den Titel „Қонақтар“ – was auf Kasachisch „Gäste“ bedeutet – und basiert auf der Sammlung von Smagulov selbst, dem Gründer des Museums. Kuratiert wurde sie von Inga Lāce aus Lettland, worüber wir uns sehr freuen, denn sie hat einen unverstellten Blick. Sie hat eine Ausstellung gestaltet, die zeigt, wie Traditionen der Gastfreundschaft im heutigen Leben verwendet werden. Dort gibt es zum Beispiel ein Werk aus den 1970er Jahren von Salichitdin Aitbaev – eine der Versionen des „Abendessens der Traktoristen“. Die Figuren auf diesem Gemälde laden einander ein, Platz zu nehmen, und verkörpern damit echte Gastfreundschaft.

Es gibt auch Werke, die dem Thema Migration gewidmet sind. In Kasachstan gibt es verschiedene Arten von Migranten, etwa die Qandasy – Blutsverwandte, Kasachen, die aus Afghanistan, der Mongolei und anderen Ländern zurückgekehrt sind. Dann gibt es die Arbeitsmigranten. Und in letzter Zeit, wie Sie wissen, sind viele Migranten aus Russland gekommen – aber in der Kunst haben sie bislang noch keinen Widerhall gefunden.

Dies ist die erste Ausstellung, die die gesamte Kunst Kasachstans von den 1960er/70er Jahren bis zu den neuesten Arbeiten präsentiert. Dazu gehören etwa Werke von Dilya Kaipova mit arabischen Schriftzeichen oder von Erbossyn Meldibekov, der Berggipfel als zerknitterte Sanitärinstallationen darstellt – ein äußerst witziger Einfall.

Ankündigung der Ausstellung von Almagul Menlibayeva mit ihrem Werk „Reise im orangefarbenen Traum“, 1988. Screenshot: almaty.art

Ankündigung der Ausstellung von Almagul Menlibayeva mit ihrem Werk „Reise im orangefarbenen Traum“, 1988. Screenshot: almaty.art

Im Museum ist auch eine Einzelausstellung von Almagul Menlibayeva eröffnet worden, die in Almaty geboren und aufgewachsen ist. Es handelt sich um eine Retrospektive – von ihren frühen Werken, die von lokalen Sammlern erworben wurden, bis hin zu Arbeiten der Gegenwart. Dabei geht es nicht nur um Malerei, sondern auch um Video, Montage – also eine vielschichtige, technisch sehr vielfältige Ausstellung.

Mit der Entwicklung unserer Kunst und ihrem Schritt auf die internationale Bühne ist Almagul Menlibayeva nach Berlin und Brüssel übergesiedelt, arbeitet dort und hat großen Erfolg – worauf wir stolz sind.

— Welche kasachischen Künstler sind neben Menlibayeva heute in der Welt bekannt? Kann man sagen, dass die zeitgenössische Kunst Kasachstans allmählich auf den Weltmarkt tritt?

— Über Maler möchte ich nicht sprechen, denn wir reden hier in erster Linie über zeitgenössische Kunst. Experimente in der Malerei sind für den heutigen Künstler ein schweres Unterfangen, weil die Last der Tradition (Sozialrealismus usw.) auf ihm liegt. Bei uns sind es vor allem Installationen, Skulpturen, Fotoarbeiten. Ich persönlich habe mehrere Ausstellungen in Italien gemacht, außerdem 2001 die erste Ausstellung zeitgenössischer zentralasiatischer Kunst in Berlin im Haus der Kulturen der Welt. (Valeria Ibraeva leitete über zehn Jahre das Soros Center for Contemporary Art in Almaty – Anm. Fergana).

Wenn man Namen nennen soll, dann sind das unsere Stars – Erbossyn Meldibekov, Said Atabekov, Saule Djusenbina, Jelena und Viktor Vorobjov, Saule Suleimenova, Kuanisch Basargaliev. Also eine ziemlich kompakte, aber große Gruppe, die die ganze Welt bereist hat. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass sie Kunst schaffen, die für die internationale Szene wirklich interessant ist.

Was den schrittweisen Eintritt in die Märkte betrifft – das hat nicht erst jetzt begonnen. Auf der Landkarte der zeitgenössischen Weltkunst sind wir schon seit gut zehn Jahren vertreten. Natürlich spielen wir dort nicht die erste Geige, aber irgendwo schlagen wir auf das Triangel.

— Fast zeitgleich mit dem Museum von Nurlan Smagulov wurde in Almaty das Zentrum für zeitgenössische Kultur „Zelinni“ eröffnet. Werden sie nicht miteinander konkurrieren?

— „Zelinni“ ist ebenfalls ein riesiges Gebäude – und ebenfalls von einem Multimillionär errichtet (gemeint ist der bekannte Oligarch Kairat Boranbaev – Anm. Fergana). Es ist sehr wichtig, dass Museum und Zentrum fast gleichzeitig eröffnet wurden, denn die Aufgabe eines Museums ist es, Werke aufzubewahren, zu erforschen und zu zeigen. Dorthin gelangen Arbeiten, die sozusagen von der Zeit erprobt sind: Sie müssen zuvor an Ausstellungen, in Galerien, auf Biennalen teilnehmen, und danach werden sie im Museum archiviert.

Das Zentrum für zeitgenössische Kultur hingegen ist auf die direkte Unterstützung des künstlerischen Prozesses ausgerichtet. Seine Aufgabe ist es nicht, Werke zu bewahren, zu erforschen und zu präsentieren, sondern Kunst zu schaffen und den künstlerischen Prozess voranzutreiben. Das ist ein sehr gelungenes Zusammenspiel. Zwei so große Institutionen – wir hoffen, dass sie unseren künstlerischen Prozess auf eine bisher unerreichbare Höhe heben werden.

-

26 Dezember26.12FotoTokio-DriveJapan investiert in den nächsten fünf Jahren rund 20 Milliarden US-Dollar in Projekte in den Ländern Zentralasiens

26 Dezember26.12FotoTokio-DriveJapan investiert in den nächsten fünf Jahren rund 20 Milliarden US-Dollar in Projekte in den Ländern Zentralasiens -

17 Dezember17.12Sake für sechsDie Annäherung der zentralasiatischen Republiken an Japan birgt einige Tücken

17 Dezember17.12Sake für sechsDie Annäherung der zentralasiatischen Republiken an Japan birgt einige Tücken -

21 November21.11Hier — eine neue WendungRussische Wissenschaftler beleben das Projekt zur Bewässerung Zentralasiens durch Wasser aus sibirischen Flüssen wieder

21 November21.11Hier — eine neue WendungRussische Wissenschaftler beleben das Projekt zur Bewässerung Zentralasiens durch Wasser aus sibirischen Flüssen wieder -

17 November17.11„Den Großmächten sind die regionalen Probleme der zentralasiatischen Staaten nicht interessant“Der kasachische Historiker Burkitbai Ajagan über das Zentrum für Islamische Zivilisation Usbekistans und die aktuellen Herausforderungen in der Region

17 November17.11„Den Großmächten sind die regionalen Probleme der zentralasiatischen Staaten nicht interessant“Der kasachische Historiker Burkitbai Ajagan über das Zentrum für Islamische Zivilisation Usbekistans und die aktuellen Herausforderungen in der Region -

08 November08.11Leben – trotz aller WidrigkeitenDer usbekische Regisseur Rashid Malikov über seinen neuen Film, mittelalterliche Bedrohungen und die Gehälter der Filmschaffenden

08 November08.11Leben – trotz aller WidrigkeitenDer usbekische Regisseur Rashid Malikov über seinen neuen Film, mittelalterliche Bedrohungen und die Gehälter der Filmschaffenden -

21 Oktober21.10Älter als die Ewige StadtWas hat Samarkand in drei Jahrtausenden seines Bestehens erreicht?

21 Oktober21.10Älter als die Ewige StadtWas hat Samarkand in drei Jahrtausenden seines Bestehens erreicht?